忘不了初戀!百億影帝「娶大6歲二婚妻子」結婚16年不生子 「視繼子為己出」一生不辦婚禮

張愛玲的《紅玫瑰與白玫瑰》中,有這樣一段話:也許每一個男子都有過這樣的兩個女人。

娶了紅玫瑰,久而久之,久而久之紅的變了牆上的一抹蚊子血,白的還是「床前明月光」。

娶了白玫瑰,白的便是衣服上的一粒飯粘子,紅的卻是心口上的一顆硃砂痣。

Advertisements

得不到得就是最好的,對於張譯來講,「白月光」依舊如故,「硃砂痣」也無可取代。

在他人生的長河中,就有這樣的兩個女人。一個守護在病床前10年,一個攜手相伴共度餘生,那麼張譯是一個什麼樣的男人?

「如果你有一次和過去的人對話的機會,你最想跟誰對話?」

Advertisements

短暫沉默之後,張譯長嘆一口氣:

「我會選擇我的戰友之一。」

「是那個和你談過戀愛的女孩子嗎?」

「是。」

Advertisements

「想回到2004年,我不想說什麼,但我想見見他。」

2004年,張譯的初戀女友遭遇了嚴重的車禍。

而張譯,守了她整整10年。

Advertisements

這10年間,他結婚卻沒辦婚禮,組成了家庭卻沒有任何與妻子要孩子的想法。

2014年,植物人女友離世。

這3個人之間的牽絆,真的能夠結束,就此止步嗎?

三分天註定,七分靠折騰

人這一生,就是脫離母體然後走向衰老的過程。

這個過程是個倒U型,獨立意識先上升,再下降,最後伴隨著掙脫和依戀。

小時候的張譯不懂,他只知道,自己想當個有藝術細胞的人。

他也堅信,自己是不一樣的。

Advertisements

每次出去玩,他都向身邊的小夥伴們炫耀:

「我爸爸是搞藝術的,等我長大了,我也去搞藝術,你們可別羨慕。」

身邊的小夥伴們你看看我,我看看你,最後撲哧一笑。

「這年頭,當個音樂老師就是搞藝術?」

「你要是能搞藝術,我就能開飛機,上太空。」

Advertisements

嘰嘰喳喳的討論聲,並沒有將張譯心中的藝術夢想澆滅。

張譯要強:不蒸饅頭我也要爭口氣,我得讓那些看不起我的人對我刮目相看。

時間來到張譯考大學那年,他頭懸樑錐刺股,滿腔熱血起早貪黑,打起十二萬精神,一門心思想考北京廣播學院。

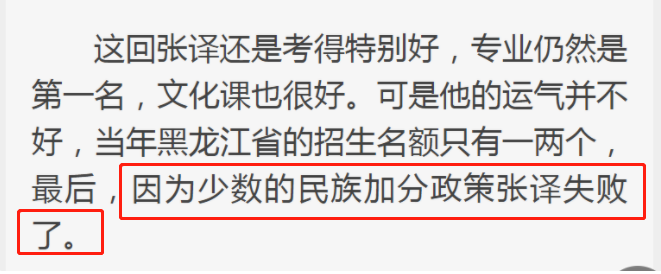

那年,張譯考的可好了。

專業黑龍江省第一,文化課黑龍江省第二。

結果你說巧不巧,當年和張譯一塊考試的有倆少數民族的同學,人家倆人成績不錯,還享有加分的政策。

更巧的是,當年黑龍江省的招生名額只有兩個。

Advertisements

就差了一個名次,張譯被北京廣播學院拒之門外。

生活中有失去,就有得到;有無奈,就有恩賜。

失之東隅,收之桑榆。

就是這個道理。一扇門關上了,必定有另一扇門打開,我們失去一樣東西,必然會在其他地方得到另一樣東西。

運氣不好就不折騰了?

必然不可能,張譯的字典里就沒有服輸這個字眼。

就像一個旁觀者一般,依據自己的自身條件,開始為自己規劃一條成才之路。

19歲那年,張譯踏上了綠皮火車,離開了家鄉。

在北京,張譯就像一顆瘋狂抽枝發芽的小樹,以為自己可以伸到天上去。

以為自己距離成功,就差了一小步,以為只要自己去嘗試,就能擁有演戲的可能性。

可現實,總是違背了最開始的初衷。

幸運的是,不管多苦多難,多舉步維艱,他永遠都像個二楞子一樣,冷眼看著其他嘲笑自己的人。

也是這個時候,張譯自費進入了北京戰友話劇團。

這個地方,沒什麼人情味可言。

如果張譯是個出身北京大院的京片子,又或者長了一副天生適合舞台的模樣,會經營人際關係。

那麼他不可能會覺得人與人之間是冷漠平淡的。

可是,高密度的居住環境事實加強了人際關係的兩頭極端。

即好的更好,差得更差,讓人情味不得不無處不在。

一群和張譯差不多年紀的追夢者們,身上都有著各自的傲氣。

大家統一住進宿舍之後,人和人之間的空間密度驟變,關係也就尷尬了不少。

尤其是對於張譯這種自費學習的非專業「外地人」來說,很多人都懶得和他打交道。

即便是有,也是在夾槍帶棍潑冷水。

團里的人都說,張譯,你演戲那不就是個死。

那時候對我來說,是一個致命的打擊。——張譯

門不當戶不對的愛情

這些話,讓本就不太自信的張譯,變得更加脆弱。

也是這期間,他遇到了自己的恩賜:一個明媚如朝陽的女孩。

那是張譯的初戀,也是張譯在北京戰友話劇團最美好,最溫暖的存在。

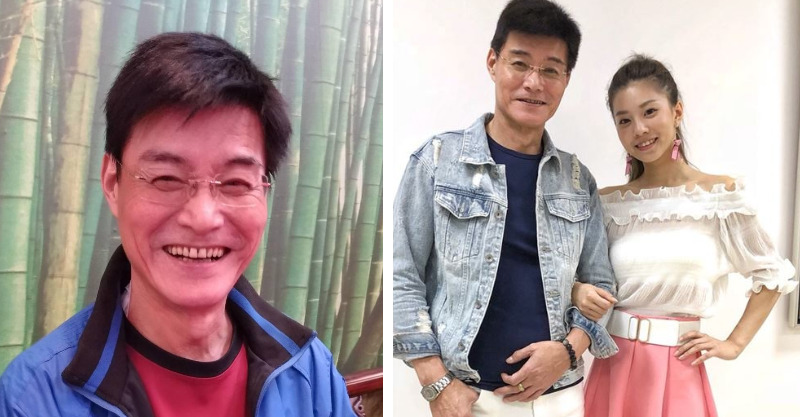

相識那會兒,張譯剛靠著過硬的舞台表現力,成為了副班長。

打拚了兩三年,終於體驗到了融入班級的感覺。

巧了,當時張譯所在的班級一共四個班委,男班長對女副班長暗送秋波。

而張譯受到氛圍的感染,對表演課代表有了好感。

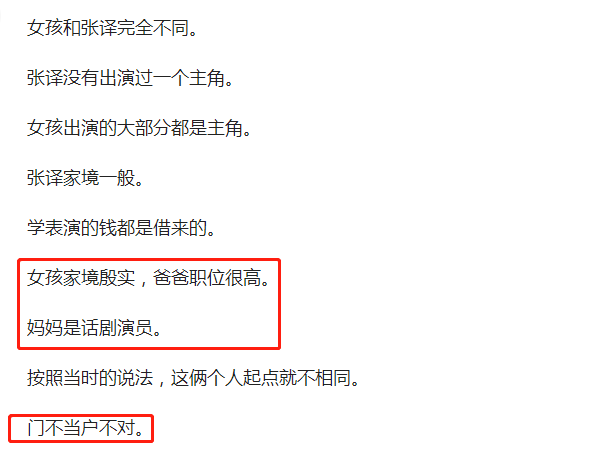

說實在的,當時這戀情壓根沒人看好。

其一,張譯所在的話劇團是明令禁止,不許團里的戰友互相談戀愛,耽誤同志們之間的感情。

其二,這個表演課代表,也就是張譯的初戀,可不是什麼簡單的人物。

套用那個年代的話,人家正兒八經屬於排亮條順。

最關鍵的一點,這姑娘出身軍區大院,屬於富家子弟,未來前途無量的那種。

二十齣頭的年紀,誰能拒絕痴心絕對的張譯呢?

為了追求心上人,他幹了不少傻事。

比如故意磨磨蹭蹭,拖到最後一分鐘然後邀請初戀一起聽歌。

聽歌之餘還要一心二用,留神著隊長的突然出現。

有一次,隊長一腳把門踹開,想抓張譯個現成,誰曾想環顧四周,出了表演課代表以外一個活物都沒逮著。

等隊長走遠了,才在門后看見鼻青臉腫,淌著鼻血的張譯。

抱得美人歸之後,張譯就更厲害了。

跟初戀玩浪漫,最後被隊長堵進了倉庫,為了不被發現戀情。

一百來斤的鐵欄桿都攔不住他,身手那叫一個瀟灑,背影那叫一個身輕如燕。

最後還能趕在隊長出現之前,躲進大廳假裝午睡。

隊長真不知道嗎?

並不是。

或許是對張譯這種自費學習的戰友網開一面。

又或許,是礙於張譯初戀位高權重的父親和母親。

是恩賜,也是劫難

那時候的張譯,沒什麼大出息。

但只要討論起她的女友,滿眼都是光芒。

他很開心,天天傻樂。

這邊竄竄,那邊串串。

炊事班的門沒少進。戰友的零食沒少蹭,機關能去的辦公室也被他閑來無事搜颳了個遍。

殊不知,平靜背後醞釀著的,是一場風暴。

這天,剛剛結束上午訓練的張譯,被一名容貌姣好的婦人攔住了去路。

「我想,我們有必要好好談談,你定時間吧。」

這名婦人,是初戀的母親。

張譯以為,自己等來的是守得雲開見月明,是初戀母親的考察。

甚至還買了新衣服,誰知等待他的,是一盆接一盆的冷水。

「哪一點像個演員?」

「就跟被別人一屁股坐了似得,你這還屬於不小心坐的,但凡稍微用點心坐下去,都不能像你這麼磕磣。」

至此,張譯和初戀再也沒有了任何交集。

小時候,他為了未來滿心歡喜。

19歲的時候,他為了能成為一個周圍人看起來理想的人,開始壓抑自己。

雙十年華,遇到初戀女友想通了,不想壓抑自己,想要今朝有酒今朝醉。

如今,夢醒了。

總該對得起自己,不然老了回憶起來,

我最精彩的年華過著最蒼白的日子?